点阵像

的有关信息介绍如下:

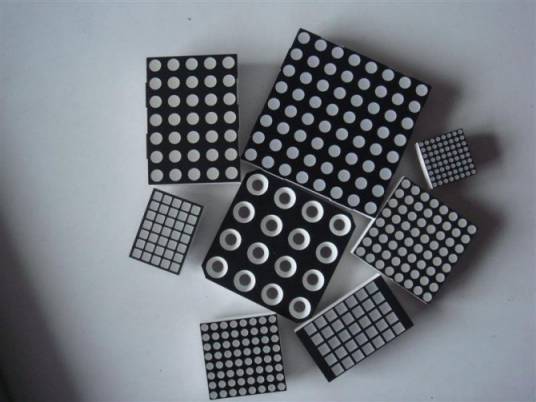

点阵像即衍

1956年J.W.门特首先拍摄到酞菁铜和酞菁铂的一维点阵像,分辨开了间距为 10~12┱的晶面族。令不在一列上的若干衍射束(三束以上)成像时,得到二维点阵像(图2)。其中的斑点(或条纹)代表晶体点阵在像平面上的投影。因此,从一维和二维点阵像上能直观地看到晶体点阵的周期,晶体中的位错、层错以及异类晶体的交生等也都能在点阵像上直观地反映出来(图1)。 拍摄点阵像时,依入射束是否与电子显微镜的光轴重合,是否通过物镜光阑中心而有对称照明与倾斜照明之分。点阵像的分辨率除与电子显微镜的分辨本领有直接关系外,还取决于参与成像衍射束的最大空间频率(见光学信息处理) ,但后者又因物镜球差而不能随意增大。

70年代初,电子显微镜的分辨本领已经达到原子量级。当用厚度小于100┱的极薄晶体拍摄高分辨率的点阵像时,在合适的欠焦量下,这种高分辨率的点阵像与晶体结构沿入射电子束方向的投影相似,不仅能反映出晶体点阵的周期,还可分辨出晶体结构中的原子或原子团,所以称为结构像(图3),可用来直接观察晶体结构和晶体缺陷。

结构像的衬度属相位衬度,可借助电子衍射动力学理论来解释。在实际工作中,常用多层法计算结构像的衬度,以与实验像相对比,从而确定晶体的结构和缺陷。围绕着结构像成像技术、成像理论、理论像模拟计算和图像处理等工作的发展,在电子显微学的领域中,形成了一个高分辨电子显微学的新分支。

参考书目

衬技术见电子衍衬像和点阵像技术。

想要了解更多“点阵像”的信息,请点击:点阵像百科